まちの人・ものづくりのページでは、創成東エリアで活躍するものづくり人の作品を紹介します。

****************************

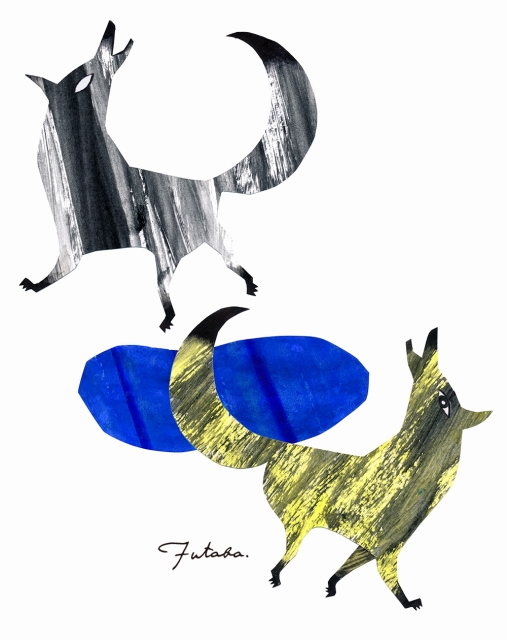

叙事詩 「月の夜に恋の光」

『その3 小さな人々』

作:中井 亮一

絵: Futaba.

『その3 小さな人々』

太陽が姿を山に隠す頃、耳の奥で、ピアノのメロディーが聞こえ始める。

”叩きつけるメロディー”

薪を燃やす匂いがした。

湿った土の上を一人歩いている。

歩く目的すら、わからぬまま。

木々の集落と草原が交互に訪れる。

熊笹が囁いている。

風が吹いている。

熊笹が囁いている。

「お父さん、魔王の囁きが聞こえないの?魔王が僕を苦しめる」

この言葉が耳をかすめる。

この歌。

”何だろう”?思いながら歩く。

「もっと光を!」

頭が、どうかしている。

とりとめもないようなことだけが、自分を支配している。

曖昧な自分。

”目的すら、わからぬまま”

僕は、目的もなく、たださまよう。

何の使命も、約束もなく。

限りなく自分を見失いながら。

そうこうしているうちに、干し魚の匂いが近づいた。

懐かしい匂い。

辺りは大分暗くなっている。

”夜の始まり”

夕闇に目をこらすと、小さな集落がそこにあった。

薪を集め、火が焚かれている。

温かな火の数々。

そこに、とてもとても小さな人々がいた。

小さい人々?

小さい。

片腕くらいの大きさだ。

サイズに合った彼らの住居は、中途半端な犬小屋を思い出させた。

茅葺の小さな小屋。

そして、どの家屋にも、干した鮭が吊るしてあった。

吊られた鮭は、天井から地面に達していた。まるで雄大なオブジェみたいに。

「この匂いか」

小さく呟いた。

自分に声があることを確認しながら。

その”小さな人々”は、どの人も奇妙な帽子を頭に乗せている。

まるで20世紀のマジシャンのようだ。

男女男女女女女女女。

女男女。

僕の姿を目に留めると、彼らはそそくさと、木々の間に姿を消した。

何か、僕は悪い人みたいだ。

苦笑いをする。

それにしても空腹だ。

猛烈な空腹を覚える。

何かを探すように視線を動かすと、一つだけ石造りの小屋を僕は発見する。

するとそこから、茜色の服、白貂の毛皮をまとい、さらにどういうセンスなのか、金色のマントを引きずった男が近づいてきた。

当然、頭に王冠が乗っている。

「やあ下々」甲高く彼の声。

”下々”?

まあ、いい。

「近う寄りなさい、その方の顔が、もっとよく見えるように」

一体何なんだろうと思いながら僕は、地面に向かって「こんばんは」と言った。

「では、拝見しよう」

マントの男は、右手を差し出した。

「何を?」僕は、この世界が、何もわかっていない。

「へ?」王様も、キョトンとしている。

「拝見って?」

マントの男は、200年分くらいのため息をつき「献上品だよ、献上品。献上品受け取る魚あげる」

なるほど、そういうことか。

僕は、ポケットをまさぐる。

マッチが出てくる。

『湯気をおびやすい場所に置かないで下さい』

『幼児、子供の手の届かないところに置いて下さい』

”うきわかもめ”

マッチに書かれた文面を読む。

僕は、彼を見る。

彼は小さいが、幼児子供ではないだろう。大丈夫。多分大丈夫。

僕は、マッチをその小人に手渡す。

「これは、なんぞやね?」

耳の奥で、再び歌が鳴っている。

「お父さんには魔王が見えないの?王冠と尻尾をもった魔王が」

僕は、無言で”それ”に火を灯す。

小さい彼は、びっくりしてひっくり返り、マントを背中から被ってしまう。

おならをする。

臭い。

とても臭い。

僕は被ったマントを元に戻し、ついでに立たせてあげた。

「これはすごい」彼は言う。

「マッチ」

「マッチ」

マントの男は、石の小屋に引き下がり、乾いた鮭を僕に持ってきた。

鮭は、彼より大きかった。

「ねえ」

「なんぞやね」

「もしかして君は王様?」

彼は胸をそらせて「そうだがね、下々」と言った。

ふ〜ん。

「ふ〜ん、あとここらにいる木々は何?」

「ハンノキ」

「ハンノキ」

そうか、ハンノキか。

”ハンノキの王様”

ようやく僕は、頭の中の音楽が、ゲーテでありシューベルトである事を思い出す。

こんなことばかり思い出している。こんなことは、”ここで”生きていく役には立たない。

多分何も。

視界に白い蕾が入る。

その横で、赤いバラが揺れていた。

この男にも尻尾があるのだろうか?僕は思った。

つづく

****************************

本サイト「下町まちしるべ」に掲載されているコンテンツの文章、画像(写真、イラスト、動画)、音声、デザイン、データなどの著作権者は、社団法人さっぽろ下町づくり社または製作者です。コンテンツをはじめ出版物や製作物(DVDやグッズなど)は、著作権者の許諾を受けることなく、著作権法上で定められている目的(引用など)以外に、使用することはできません。