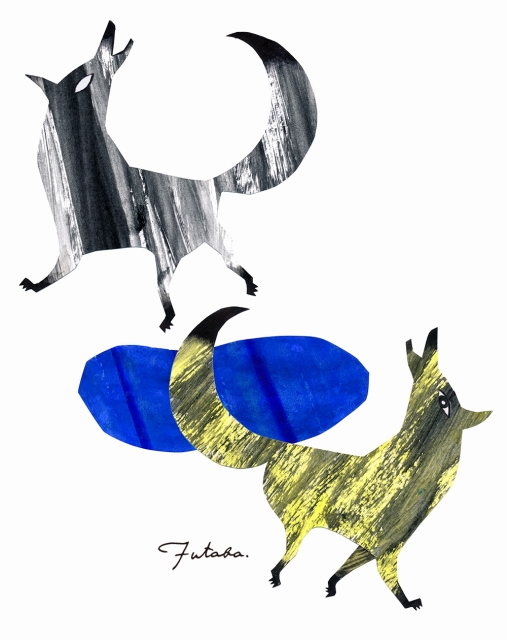

叙事詩「月の夜に恋の光」『その1黄金の狐』

まちの人・ものづくりのページでは、創成東エリアで活躍するものづくり人の作品を紹介します。

****************************

叙事詩 「月の夜に恋の光」

作:中井 亮一

絵: Futaba.

何から伝えればいいのだろう?

どこまで話せばいいのだろう?

君に

暗闇から抜け出てみれば、不変の光に巡り合った。

只、あまりにも長く光を失っていた為、涙が止まらなかった。

どこにそこまでの水分が保たれていたかわからないほど、多くの涙を僕は流していた。

そう”干からびる”ほどに。

この世界に目を慣らさねばならない。

時間をかけてでも。

何かを探していた筈だから。

何かを。

時間?

時間なんてどこにあるのだ?

大型の肉食獣の、うなり声の様なものが、聞こえている。が既に、怯えは失われていたので、なるがままにまかせておいた。

”なるように、なればいい”

僕は何も恐れてはいない。と言うよりは、”恐れすら”失っていた。

その音は寸断なく”聞こえている”。

グォオオオ、グォオオオ。

これが生物なら、未知の素敵な出会いだ。

”出会いは必然である”

”そうさ答えは風が知っている”

やがてそれは、雪解けの水を運ぶ、大きな川の声だと気づいた。

それでもやはりホッとする。

”肉食動物では、なかった”ことに。

少しの安心は肌寒さを僕に知らしめた。

「寒いとこだな」僕は思った。

耳が慣れてくると、木々の揺らぎ、鳥のさえずりを僕に感じさせた。

「どこにいるのだ?」

単純な疑問が頭を覆う。

平板に聞こえる川の声。

僕は、ひたすら目が慣れるのを待つ。耳を澄まし、涙を流しながら。

その時間が、永遠なのか儚いのか?それすら、よくわからなかった。

”僕は何もわからない”

”何も覚えてはいない”

手探りで地面を触る。

土の匂いがする。草がいる。相変わらず、木々は揺れている。

だが、そこから動くことが出来ない。

僕は只白い光に包まれている。

ここに来る前、強烈な光の中に僕はいた。

身体の境界線が、ぼやける程の光の中で、僕はしばし恍惚を感じていた。

”恍惚”は、永遠かと思いきや境界線がなくなった後、光と共に去った。

そして長い間、暗闇と共にいた。

進むがままに。

瞼に差し込む光が、朱色に染まる頃、少しづつだが、目を開くことが出来た。

世界が輪郭を取り戻す。

音の正体は、やはり川だった。

大きな川だ。

視界が開けてくる。

全てが、形を”取り戻す”。

僕は、”崩れた崖”の上にいた。

ポツリと。

たった一人で。

背後に、風化した石碑のようなもの。

そこの下には、人が一人通れるかどうかの、穴があいていた。

穴を黙って見つめる。

あちら側とこちら側。

太陽は、傾いてきている。

その太陽の方向に、山並みが連なっていた。

山頂付近が白い。

山と僕の間に、木々が群生していた。

所々に、煙が立ち上っている。

「乾いた砂を運ぶ、大きな川だよ」

声がした。

声の方向をみると、黄金の狐がいた。

狐は夕日を受けて、全ての毛が生きてるように、輝いていた。’毛”自体が生き物であるかのように。

目が合うと、狐は「やあ」と言った。

「やあ」僕も言った。

「よそ者だね」狐は見た目より、低い”いい声”だった。

「そのようだね」久しぶりに出す僕の声は、どこかぎこちない。

「おいでよ」と狐は言った。

”おいでよ”

”どこに?”

どこにでもいけばいい、答えは風が知っている。

僕は、足に力が入るか確かめながら、立ち上がった。

”ふらふら”

音がしそうだ。

立ち上がり、再びあたりを眺める。

川の向こうにとてもとても大きな月が座っていた。

満月。

そうだ満月だ。

「ピンクムーンは、特別な力があるの」彼女の言葉。

彼女?

彼女って?

4月の満月、ピンクムーン。

だけど僕は、肝心なことを、なにひとつ覚えていなかった。

つづく

****************************

本サイト「下町まちしるべ」に掲載されているコンテンツの文章、画像(写真、イラスト、動画)、音声、デザイン、データなどの著作権者は、社団法人さっぽろ下町づくり社または製作者です。コンテンツをはじめ出版物や製作物(DVDやグッズなど)は、著作権者の許諾を受けることなく、著作権法上で定められている目的(引用など)以外に、使用することはできません。